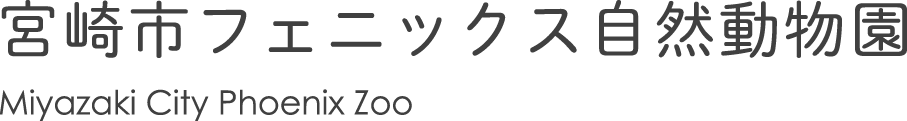

太陽と

緑の

どうぶつえん。

本日の営業時間

9:00~17:00

入園は16:30まで

休園日:毎週水曜日

(12月31日は休園日です。

他長期休み期間中は営業)

入園料

大人(高校生以上)840円、中学生 420円、

小学生 310円、未就学児 無料

駐車料

乗用車 400円、マイクロバス 600円、大型バス 1,000円

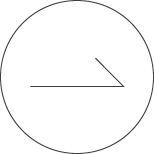

NOHOHON

のほほん

宮崎市フェニックス自然動物園&フローランテ宮崎がもっと楽しくなるマガジン「NOHOHON(のほほん)」。

この「NOHOHON」は宮崎市フェニックス自然動物園・フローランテ宮崎にて無料配布しております。また、宮崎市・都城市の幼稚園・こども園、保育園・小学校に無料で配付するほか、宮崎市内の公共施設や宿泊施設などで入手することができます。